Diskursus Koran Solidaritas Edisi Ke-12

Undang-undang pemilu baru untuk siapa?

Setelah melewati perdebatan panjang, akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Undang-undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang akan menjadi aturan main pesta demokrasi Indonesia pada tahun 2019 yang akan datang.

Ada dua hal yang secara logika tidak masuk akal: pertama adalah mengenai upaya partai lama agar terhindar dari verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon peserta Pemilu. Perihal kedua, terkait dengan ditetapkannya President Threshold sebesar 20% suara partai atau gabungan partai-partai, atau 25% kursi parlemen.

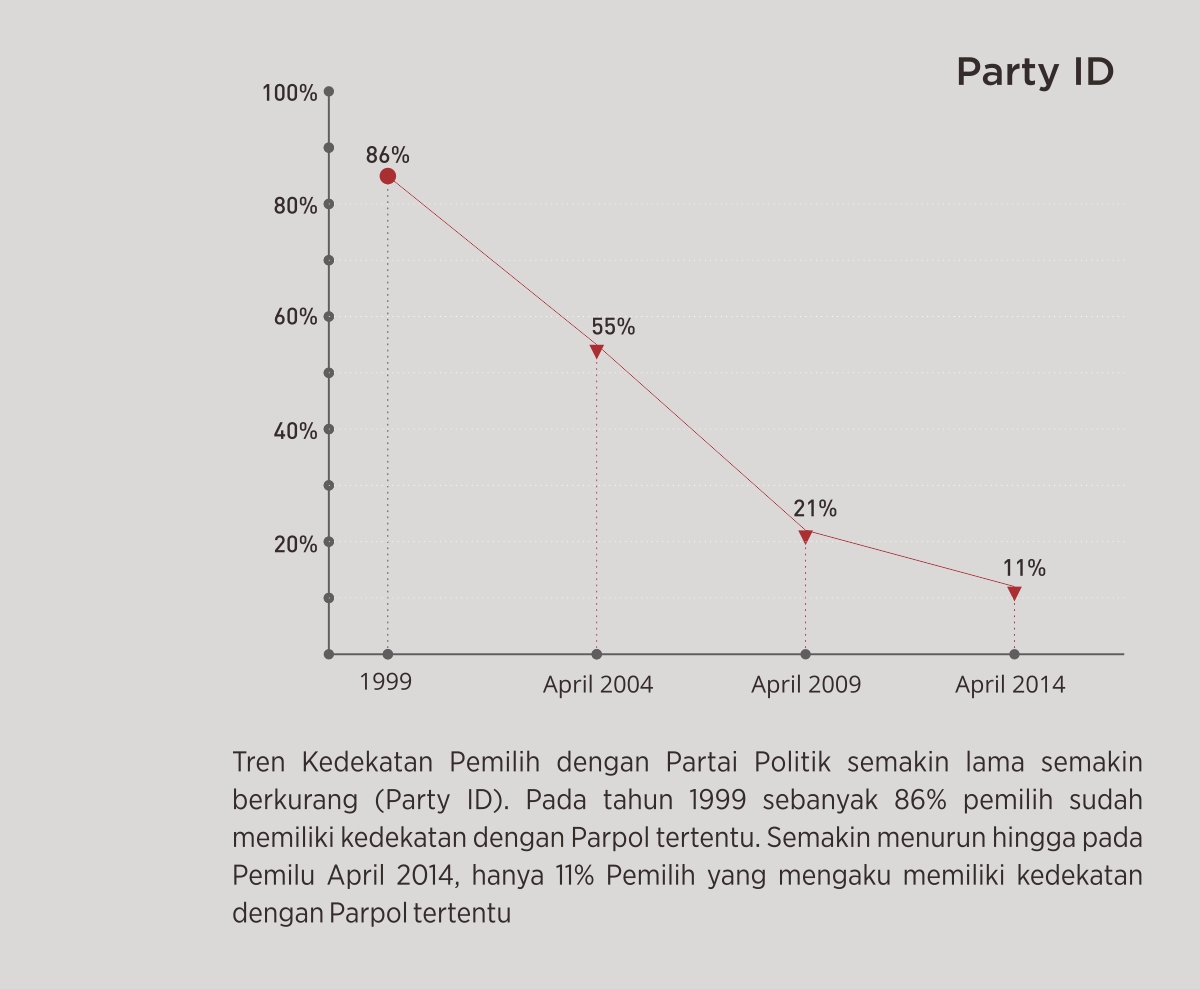

Sebenarnya tidak butuh menunggu lama untuk mengetahui keputusan tersebut. Partai politik lama sejak dulu memang lebih memilih cara instan untuk melanggengkan kekuasaannya. Hasil beberapa riset di penghujung tahun 2016 yang menunjukkan DPR RI dan partai politik adalah lembaga yang paling tidak dipercaya publik, seakan tidak sedikitpun membuat elit politik merasa terusik. Juga angka kedekatan atau identifikasi pemilih terhadap partai yang merosot jauh. Di mana pada tahun 1999 (data SMRC) jumlah pemilih yang menyatakan sudah memiliki afiliasi partai sebesar lebih dari 70%. Kini pada tahun 2016 hanya sekitar 17% pemilih menyatakan sudah memiliki afiliasi partai politik.

Namun mungkin benar kata Nikita Krushcev, “politisi sama di mana pun, mereka selalu berjanji membangun jembatan, meski ditempat itu tidak ditemukan sungai.” Undang-undang Pemilu jelas adalah sebuah lelucon paling anyar dari gedung DPR RI yang konon bangunannya sudah agak miring itu.

Betapa tidak, jelas, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa verifikasi partai poilitik sebagai peserta Pemilu itu berlaku sama, antara parpol baru maupun lama. Logikanya sederhana, apakah Partai Golkar tidak pernah mengganti kepengurusan sejak lima tahun yang lalu, jika ada pergantian siapakah yang bisa memastikan bahwa kepengurusan Partai Golkar memenuhi syarat keterwakilan 30% perempuan, misalnya.

Pertanyaan lain, adakah yang bisa memastikan jumlah kantor Partai Hanura sudah mnemenuhi persyaratan 100% Provinsi, 75% Kab/Kota dan 50% Kecamatan di seluruh Indonesia? Pasca pertikaian antara WIranto dan Hary Tanoe misalnya. Atau kisruh yang melanda PPP, apakah kepengurusan yang kini ada, adalah kepengurusan yang sah secara ketentuan undang-undang? Atas dasar itulah maka MK memutuskan verifikasi ulang seluruh parpol, baik yang baru maupun yang lama.

Berikutnya lebih lucu lagi, syarat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 adalah yang bersangkutan harus diusung minimal 20% suara partai atau gabungan partai-partai, atau 25% jumlah kursi di parlemen. Bukankah MK memutuskan Pilpres dan Pileg diadakan bersamaan? Lalu darimana penetapan dukungan suara partai dan kursi parlemen?

DPR RI menyatakan bahwa itu diambil dari hasil perolehan suara Pemilu 2014 yang lalu. dengan demikianm partai baru tidak akan mungkin bisa mencalonkan calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2019 yang akan datang. Harus diketahui bahwa jumlah pemilih pemula pada tahun 2019 yang akan datang kurang lebih berjumlah 15%, yang artinya mereka adalah bukan pemilih pada tahun 2014. Lalu apakah hak mereka dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 bisa dihilangkan? Saya rasa ini adalah hak warga negara yang esensial dan substantif.

Skenario dua dan tiga pasang

Jokowi masih berada dipuncak tertinggi survei Mei 2017 yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Sebanyak 32% pemilih masih akan memilih Jokowi jika Jokowi maju kembali sebagai kandidat presiden. Namun jika berhadapan head to head antara Jokowi dan Prabowo Subianto, maka posisi suara tidak jauh berbeda dengan hasil Pilpres 2014 yang lalu. Jokowi unggul 55% dan Prabowo Subianto 45%, hanya terpaut 10% dengan masih tersisa dua tahun untuk masing-masing bekerja.

Sebagai oposisi, Prabowo sangat leluasa untuk terus memupuk kritik dan kekuatan oposisi yang kecewa terhadap pemerintahan Jokowi-JK, sementara Jokowi harus berbagi dengan tugas kenegaraan dan keribetan ‘mengeloni’ anggota koalisi yang masing-masing punya kepentingan yang berbeda.

Pasca pertemuan SBY dengan Prabowo Subianto, muncul spekulasi bahwa akan terjadi koalisi besar dipihak opsosisi yang akan menghadang kemenangan Jokowi pada pilpres mendatang. Juga ada yang mengatakan, bahwa pertemuan itu membahas tentang bagaimana untuk memecah basis suara Jokowi dengan mengajukan pasangan calon ketiga.

Pendukung nasionalis tentu sangat sulit untuk dialihkan dari Jokowi, satu-satunya jalan untuk menjegal Jokowi adalah dengan memecah kekuatan Islam Moderat yang selama ini masih setia berpihak pada pemerintahan Jokowi. Kelompok Islam tradisional seperti Nahdhatul Ulama mungkin sudah tidak masuk dalam hitungan mereka. Namun diluar itu masih mungkin dilakukan.

Keluarnya Perppu Pembubaran Ormas membawa suasana yang cukup hangat di akar rumput. Kelompok Islam Moderat, yang masih berdiam diri, dalam hal ini Muhammadiyah adalah satu kekuatan yang tidak mudah untuk diikat. Ini dikarenakan organisasi yang besar dan kultur yang tidak hirarkis dan feodal.

Wacana kedekatan Muhammadiyah dengan paham Wahabi secara sistematis dihembuskan untuk mendesak Muhammadiyah mengeluarkan sikap yang jelas. Seakan rejim Jokowi yang melakukan desakan itu, padahal ini bisa jadi adalah salah satu isu yang dihembuskan untuk mengelabui opini publik. Dengan harapan, Muhammadiyah kesal dengan pemerintahann Jokowi dan akhirnya pada tahun 2019, mengalihkan dukungan kepada siapapun “selain Jokowi.” Keadaan itu sudah cukup membantu agar penggerusan terjadi pada suara kubu Jokowi, sementara pihak oposisi bisa utuh tanpa tergerus.

Nama Anies Baswedan yang belakangan mulai sering berkunjung ke wilayah di luar Jakarta, seakan sinyal bahwa Anies bukan lagi sekedar Gubernur DKI Jakarta (yang belum dilantik), namun ini adalah sebuah persiapan untuk menuju ken jenjang yang lebih tinggi yakni tahta presiden. Ini bukan tidak mungkin, karena jika ingin menggerus suara pro-Jokowi maka Anies adalah pilihan yang tepat. Suara Anies, tidak mungkin menggerus suara Gerindra dan lainnya. Jika ini terjadi, ada baiknya Jokowi mulai merapatkan barisannya. Baik Poros Gerindra, Poros Demokrart dan Poros PDIP, tidak akan ada yang bisa memastikan hasil akhir Pemilu 2019.

Satu capres, seribu wapres

Dibawah komando Prabowo Subianto, memutuskan cawapres bukanlah hal yang sulit, namun tidak demikian jika hendak memutuskan siapa cawapres yang akan mendampingi Jokowi kelak. Ini dilema tersendiri yang muncul dari syarat dukungan 20% suara untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

Meskipun suara bulat mendukung pencalonan kembali Jokowi menjadi Capres 2019 sudah jauh hariu diumumkan oleh beberapa Parpol: Golkar termasuk yang pertama, lalu partai baru PSI, disusul Hanura dan PKPI. Sementara beberapa partai lainnya, termasuk PDIP mungkin hanya menunggu waktu untuk mengumumkan dukungannnya.

Tapi bukankah capres dan cawapres adalah satu paket yang akan dicantumkan di kertas suara? Bagaimana jika salah satu partai pendukung tidak setuju dengan nama Calon Wapres yang akan mendampingi Jokowi? Nasdem dan Partai Amanat Nasional sudah lebih dulu menyebut nama Gatot Nurmantyo, Panglima TNI sebagai nama yang pantas mendampingi Jokowi.

Tentu menarik untuk menunggu bagaimana dinamika pengajuan nama cawapres, besar kemungkinan keputusan akhir akan kembali ke tangan Megawati Soekarnoputri. Namun karena adanya syarat dukungan parpol, maka PDI-P tidak serta merta memegang kendali koalisi, Jokowi kembali akan disandera oleh kepentingan parpol. Celakanya, kadang partai yang memperoleh suara kecil kadang lebih galak dari pemilik suara terbanyak.

Pemilu 2019: perebutan suara diluar dan di dalam Koalisi Jokowi

Pasca aksi demonstrasi 411, 212 dan sejenisnya, juga kalahnya Ahok-Djarot dalam Pilkada Jakarta tentu bisa memberikan gambaran bahwa peta pertarungan suara akan memperebutkan suara Islam Moderat. Bisa dipastikan barisan Islam yang selama ini berjaringan dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) akan berafiliasi dengan kubu oposisi, begitu juga dengan yang memang sudah sejak awal tidak memilih Jokowi, kembali akan merapat ke kubu oposisi.

Barisan Nahdhatul Ulama, meskipun tidak seluruhnya mendukung Jokowi, namun mereka merasa memiliki kewajiban untuk berada pada kubu berseberangan dengan kubu yang didukung oleh Islam yang beraliran takfiri atau anti keragaman. Bagi mereka, negara dan keislaman adalah hal yang tidak bisa dipertentangkan satu dengan yang lain.

Masih banyak lagi suara Islam moderat di seluruh Indonesia yang belum tentu mengalir ke Jokowi. Di sinilah pertarungan sesungguhnya akan terjadi. Tercatat sebaran mereka mulai dari Sumatera, Jakarta, Jawa Tengah, Jogjakarta, Solo dan beberapa kota besar lainnya. Ini adalah kantong-kantong perebutan kursi dan suara.

Dilema tersendiri akan terjadi di kubu Koalisi Indonsia Hebat (KIH), partai yang bernafaskan Islam mayoritas dikuasai PKB, sementara kubu nasionalis akan terbagi ke PDIP, Nasdem, Hanura, PKPI dan pendatang baru PSI besutan Grace Natalie. Jika pemilih religus dan menyukai Jokowi, maka mereka akan memilih PKB, sementara jika dia seorang nasionalis maka belum tentu pilihannya jatuh ke PDIP, bisa jadi ke PSI sebagai alternatif baru.

Artinya sebenarnya, bisa terjadi kejutan dalam Pemilu 2019 yang akan datang, terutama dalam konfigurasi perolehan suara Partai Politik untuk legislatif. Semakin Partai yang kini memiliki kursi di DPR RI menunjukkan wataknya yang arogan, maka peluang partai baru untuk mendapat simpati publik akan sangat besar.

Jokowi, PDIP dan PSI

Jokowi pasti akan sedikit direpotkan oleh syarat dukungan 20% suara Parpol dan 25% kursi DPR RI. Bukan karena sulit mendapatkan dukungan 20% suara, namun karena harus kembali melakukan kompromi politik dengan partai-partai pendukungnya. Jokowi dengan kerja yang luar biasa cepat, diikuti dengan pemerintahan yang bersih dan komitmen kuat menjaga keutuhan NKRI dan Pancasila, tampak sangat selaras dengan apa yang memjadi pegangan teguh Megawati Soekarnoputri.

Namun, PDIP sebagai partai politik tampaknya tidak begitu mampu melakukamn kapitalisasi kekuatan itu, dalam beberapa kesempatan PDIP tampak seperti berseberangan dengan keputusan pemerintah. Dalam hal komitmen pemberantasan korupsi dan perlawanan terhadap Intoleransi, tampak PSI lebih mampu melakukan inovasi gerakan, apalagi kekuatan media social mereka sudah jauh melampaui partai lain. Menurut data INTRANS per Maret 2017, jumlah audiens dan keterlibatan orang di media social, menempatkan PSI sedikit lebih unggul dari PDIP dan kini berada di posisi kedua di bawah Partai Gerindra. Sementara PDIP dibayang-bayangi oleh PKS dan Demokrat.

Kelebihan PSI adalah karena mampu menunjukkan dirinya sebagai satu-satunya partai Baru dan muda. Konsistensi pesan, inovasi teknologi, komunikasi politik, dan keberanian melakukan gesekan politik menjadi catatan penting bagi partai lainnya. Namun tentu PSI tidak mudah untuk merebut brand “berpengalaman di pemerintahan” yang dimiliki oleh PDIP misalnya. Namun “berpengalaman” bisa menjadi konotasi negatif jika tidak dikomunikasikan dengan baik oleh PDIP.

Jokowi membutuhkan suara kelompok nasionalis, dan itu mayoritas akan diambil oleh PDIP, begitu juga Jokowi membutuhkan PKB, jika bisa PAN dengan tentu mengharapkan gerbong pemilih Muhammadiyah ikut serta didalamnya (meski PAN tidak pernah merupakan saluran suara tunggal Muhammadiyah).

Dan. mengingat angka bonus demografi Indonesia yang menempatkan pemilih muda sebagai pemilik suara mayoritas di 2019, maka suka tidak suka Jokowi membutuhkan PSI untuk berada dibarisan pendukungnya.

Menghadang populisme kanan

Pilkada DKI Jakarta ternyata tidak begitu berpengaruh terhadap konfigurasi pilihan politik di tingkat nasional. Namun meski demikian, setidaknya Jokowi harus lebih waspada dan taktis, sebab kekuatan yang sama akan dihadapinya di Pemilu 2019 yang akan datang. Membubarkan HTI tentu tidak cukup, namun bagaimana melakukan konsolidasi politik terhadap relawan-relawannya yang kini tersebar dimana-mana. Begitu juga merapikan kembali struktur koalisinya dengan menghitung kekuatan dan potensi suara lain yang belum pernah serius terpikirkan karena sibuknya kerja kenegaraan.

Jokowi pasti sudah paham, bagaimana fakta pemilih Jakarta yang begitu rasional bisa kalah oleh sebuah gerakan pemenangan yang nyaris tidak terduga akan digunakan pihak lawan Ahok dan Djarot saat itu. Dalam politik cara lama selalu digunakan, namun dengan nama dan inovasi yang lebih baru. Persoalannya ini bukan hanya fenomena di Indonesia, tapi juga di Amerika Serikat dengan kemenangan Trump, dan juga ketika jajak pendapat di Inggris mengakhiri keanggotaan Inggris dari Uni Eropa.

Yang bisa kita lihat dari tiga kasus: Brexit di Inggris, Trump di Amerika, dan Anies-Sandi dalam Pilkada DKI Jakarta adalah bahwa kemenangan itu selalu menunggangi ketakutan yang paling mendasar dari identitas satu bangsa atau keyakinan. Ketika ketakutan itu mampu menarik ketakutan, trauma dan phobia yang langsung beririsan dengan identitas primordial, maka rasionalitas dalam menjatuhkan pilihan politik tidak akan bisa diprediksi dengan cara biasa.

Hal itu diperparah dengan kegagapan kaum pro-demokrasi untuk menjawab tuduhan-tuduhan teoritik mengenai kedekatan demokrasi dengan kapitalisme yang kemudian juga melahirkan ketimpangan sosial dan ekspolitasi dimana-mana. Demokrasi juga mendapatkan kritikan tajam, bagaima mungkin sistem demokrasi mampu melahirkan perang dan arogansi politik diberbagai belahan dunia. Apalagi jika kemudian demokrasi juga dituding sebagai penyebab terjadinya perpecahan politik di Jazirah Arab yang meningkatkan ketegangan Timur dan Barat, serta juga dunia Islam dengan dunia lainnya.

Namun disela ketegangan dunia baru itu, muncul fenomena Jokowi di Indonesia, Trudeau di Canada dan Macron di Perancis. Secara singkat ketiganya mencoba mengambil alih kendali demokrasi dengan menorehkan kemenangan yang mengesankan di negara masing, masing. Mereka hendak mengakhiri sinisme banyak orang terhadap demokrasi. Mereka menunjukkan bahwa selain hal yang buruk, demokrasi masih melahirkan juga hal-hal yang baik.

Demokrasi tidak pernah menutup pintu harapan, sekecil apapun itu, setiap kemungkinan bisa menjadi kenyataan baru.

Oleh Ramli Husein

Pemimpin Redaksi Koran Solidaritas