Kekerasan sebagai Alat Perebutan Kekuasaan di Indonesia

Diskursus Koran Solidaritas Edisi X, Mei 2016

Oleh: Ramli Hussein (Pemimpin Redaksi Koran Solidaritas)

Kartini Melawan Patriarki Jaman Feodal dan Kolonial

Banyak yang menggugat Kartini sebagai simbol perjuangan kesetaraan gender. Banyak hal mereka ajukan sebagai fakta kritik bahwa Kartini cuma menulis, masih banyak tokoh perempuan lagi seperti Laksaman Malahati, Cut Nyak Dhien, H.R Rasuna Said dll. Saya rasa yang mengajukan tuduhan itu belum pernah membaca buku Habislah Gelap Terbitlah Terang yang merupakan kumpulan surat-surat Kartini kepada sahabatnya di Belanda. Pergulatan Kartini mungkin membutuhkan nyali dan keberanian, dibanding yang dibutuhkan seseorang untuk maju ke medan tempur. Tentu tidak bermaksud mengecilkan peran tokoh perempuan lainnya, namun Kartini pantas mendapat tempatnya sebagai peletak dasar-dasar perjuangan perempuan Indonesia dengan membongkar kedok feodalisme dan kolonialisme.

Kartini menyajikan akar-akar persoalan dengan membentur-benturkan dirinya kepada tembok kekuasaan Patriarki. Jaman dimana ketidakadilan perempuan yang disisakan oleh tradisi feodal Jawa disokong dan dilanggengkan dimasa kekuasaan kolonial. Tidak hanya berhenti menyajikan persoalan, Surat-surat Kartini seakan meninggalkan jejak-jejak kecil ditengah kegelapan, agar kelak pertanda itu bisa menjadi penanda jejak yang bisa membimbing hati perempuan Indonesia untuk keluar dari kegelapan dan diskriminasi. Kartini tahu bahwa surat kepada sahabat-sahabatnya akan menjadi buku yang bisa dicetak dan tersebar di jantung Eropa. Hanya dengan menulis ke sahabatnya di Negeri Belanda, manuskrip perjuangan Kartini itu, kini bisa kita baca dalam bentuk buku berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang.

Membaca surat-surat dan sejarah hidup Kartini, kita akan memahami peran sentral Kartini dalam meletakkan dasar-dasar perjuangan kesetaraan kaum perempuan di Indonesia. Kartini dengan bekal pendidikan, pena dan kertas, tentunya bisa diperoleh Kartini karena statusnya sebagai anak perempuan dari Bupati Jepara, setidaknya diarahkan pada dua poros perjuangan perempuan. Pertama adalah dengan memompakan kesadaran dalam pikiran dan diri perempuan Indonesia, bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak untuk perlakukan sama dalam segala hal. Kedua, Kartini mengajukan Pendidikan sebagai pintu masuk untuk membalik paradigma dan ketakutan perempuan terhadap takdir. Paradigma yang selama ratusan tahun mengekang perempuan untuk tunduk dalam kekuasaan patriarki yang berlindung dibalik topeng feodalisme dan kolonialisme.

Berbekal diskusi dan pengajaran dari Kyai Sholeh Darat, guru agamanya. Jiwa Kartini dipenuhi oleh ayat suci yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dalam keadaan setara, yang membedakan keduanya adalah derajat ketakwaan. Kartini menjadikan bisikan tersebut ke dalam praktik nyata kidupannya sehari-hari. Kartini memulai perjuangannya dengan sebuah doa ”Allahumma akhrijnii min aldzulumati ila al-nuur” – Ya Allah keluarkanlah aku dari kegelapan menuju cahaya yang benderang (QS Al-Baqarah: 257). Berbagai praktik feodal dan kolonial yang diceritakan Kartini dalam

tulisannya, merupakan praktik diskriminasi yang dirasakan dalam keseharian perempuan Jawa dimasa itu. Mulai dari pembatasan ekspresi biologis, seksualitas, feminisme, pembagian kerja dan akses sosial dituliskan Kartini dengan bahasa yang jelas. Surat Kartini bukan surat biasa: kemarahan, kritik, penolakan bahkan pemberontakan Kartini jelas tertulis sebagai tusukan langsung ke jantung patriarki jaman feodal akhir dan kolonial di Indonesia.

“Aku juga musuh formalitas. Apa peduliku soal peraturan-peraturan adat? Aku gembira sekali akhirnya dapat mengoyak peraturan adat Jawa yang konyol itu.” Sesungguhnya Kartini tidak pernah menyerah pada apa yang ditentangnya. Pernikahannya dengan Bupati Rembang bukanlah bukti bahwa akhirnya Kartini menyerah pada takdir. Tepat sebelum menikah, Kartini diterima untuk melanjutkan pendidikan ke Batavia, namun akhirnya Kartini menolak kesempatan itu dan memilih menikah. Pernikahannya bersyarat, Kartini diijinkan untuk mendirikan sekolah khusus perempuan.

Kartini wafat setelah melahirkan anak pertamanya, namun perjuangannya membuat Van Deventer salah seorang tokoh politik etis, mendirikan Yayasan Kartini yang dibentuk untuk memberikan pendidikan kepada perempuan-perempuan Indonesia. Tahun 2012 berdiri di Semarang, sebuah Sekolah Kartini, lalu menyusul di Surabaya, Yogyakarta, Cirebon, Malang, Madiun dan beberapa kota lain. Terlalu berlebihan jika kita mengatakan bahwa surat Kartini telah menjadi pemicu perjuangan kaum perempuan Indonesia, banyak tokoh perempuan lain sebelum dan sesudahnya. Namun seperti yang dituliskan Pramoedya Ananta Toer dalam karyanya ‘Panggil Aku Kartini Saja,” Pram memberi tempat Kartini setara dengan Sang Pemula di novelnya yang lain, bagi Pram “Kartini sebagai pemikir modern Indonesia pertama-tama, yang tanpanya, penyusunan sejarah modern Indonesia tidaklah mungkin.”

Kartini Baru yang Terdidik dan Terorganisir

Setelah wafatnya Kartini di tahun 1904, mulai tumbuh kesadaran perempuan. Kartini benar adanya, pendidikan dasar baca dan tulis, telah membawa perempuan saat itu kedalam cakrawala yang lebih luas. Poetri Mardika adalah salah satu organisasi awal perempuan, didirikan pada tahun 1912 Poetri Mardika melanjutkan gagasan Kartini dengan mendorong pendidikan untuk kaum perempuan. Dari kelompok Islam, didirikan Aisyiah pada tahun 1917. Kehidupan perempuan menjadi semarak, organisasi terus tumbuh seiring dengan budaya literasi perempuan. Media perempuan berbentuk majalah dan koran juga terbit seiring belenggu feodal yang mulai mengendor. Masa perjuangan kemerdekaan terutama ketika Jepang datang menggantikan Belanda, gaya berpakaian mereka berganti sejalan dengan pengetahuan mereka yang semakin maju.

Perempuan mengorganisasikan diri berdasarkan identitas keagamaan, kedaerahan, kegiatan, misi sosial dan akhirnya juga berafiliasi dengan partai politik. Mereka tidak hanya berkumpul dan belajar, mereka juga mulai terampil mengorgansir demonstrasi dan pemogokan. Terhitung sejak Kartini menulis surat-suratnya, perempuan Indonesia berkembang sangat pesat, puncaknya adalah terlaksananya Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta pada bulan Desember 1928. Kongres itu dihadiri lebih dari 30 organisasi perempuan dan melahirkan federasi perempuan pertama dengan nama Persatoean Perempoean Indonesia (PPI).

Seiring tumbuhnya gagasan nasionalisme baru, tentang gagasan satu bangsa, gerakan perempuan juga tumbuh pesat sejalan kemajuan jaman. Mereka ikut dalam diskusi penting, berdebat dan ikut dalam berbagai pertemuan menyusun rencana melahirkan Indonesia. Pada Kongres perempuan 1935 di Bandung, dengan organisasi yang semakin banyak, PPI berubah nama menjadi Kongres Perempuan Indonesia. Namun gerakan perempuan sempat berhenti sejenak di masa pendudukan Jepang. Organisasi mereka dilarang, dan hanya Fujinkai yang direstui Jepang, itupun dengan gerakan mengajar perempuan pribumi untuk membaca.

Perjuangan perempuan Indonesia bersama gerakan lainnya, berpindah dari strategi terbuka menjadi strategi tertutup, salah satu yang paling konsisten memerangi patriarki adalah Gerakan Wanita Sosialis (Gerwis) yang belakangan berganti nama menjadi Gerwani. Pasca Indonesia merdeka gerakan perempuan kembali hidup, mereka kembali mengaktifkan organisasi dan menjalin komunikasi. Menjamurnya partai politik sejak kemerdekaan Indonesia, juga mendorong arus gerakan perempuan ke partai politik. Tercatat Gerwani dan Wanita Marhaen yang berhaluan Nasionalis merupakan partai dengan anggota terbanyak, keduanya mengirimkan wakil ke DP-RI. Pemilu tahun 1950, Sembilan orang perempuan terpilih menjadi anggota DPRS.

Orde Baru: Awal Domestifikasi Peran Perempuan

Akhirnya perang dingin memakan korban justru tidak di wilayah dimana dua kubu blok barat dan timur berselisih paham secara ideologi. Angka korban kejahatan kemanusiaan lebih banyak terjadi di Asia Tenggara dan Afrika peda umumnya. September 1965 adalah titik balik gerakan perempuan Indonesia. Dianggap memiliki kedekatan dengan PKI, angota Gerwani ikut ditangkapi, begitu juga barisan perempuan pendukung PNI yang tergabung dalam Wanita Marhaen tidak luput dari penangkapan setelah dinyatakan terlarang.

Gerwani dicitrakan sebagai contoh gerakan perempuan yang keluar dari kodrat kewanitaan, moralnya hina, rusak akhklaknya dan bersedia melakukan apapun untuk bisa bersenang-senang. Salah satu kampanye Orde Baru yang paling berhasil bisa disaksikan dalam film G30S/PKI yang disutradarai oleh Arifin C. Noer berdasarkan naskah yang ditulis oleh Nugroho Notosusanto, yang belakangan menjadi Rektor Universitas Indonesia dan juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaa di rezim Orde Baru.

Wani Ditata – “Perempuan Yang Harus” , seni instalasi karya Marishka Soekarna, satu dari sejumlah karya seni yang ditampilkan dalam Wani Ditata Project (Okt/2015) yang mengangkat tema khusus perempuan dengan membaca ulang sejarah mengenai organisasi Dharma Wanita yang berdiri saat pemerintahan Orde Baru. (sumber foto: googs.me)

Setelah berhasil membuat ketakutan dengan menangkapi tokoh dan anggota gerakan perempuan yang ideologis dan nasionalis. Strategi domestifikasi perempuan mulai dijalankan seiring dengan ambisi Orde Baru mengejar pertumbuhan ekonomi. Domestifikasi dimulai dengan memberi ruang organisasi bagi para istri-istri pejabat dan pegawai negeri. Dharma Wanita adalah organisasi istri-istri birokrat dan Pegawai Negeri Sipil yang dipimpin langsung oleh Tien Soeharto, the first lady Presiden Soeharto. Lalu dibangun organisasi Dharma Pertiwi yang merupakan organisasi istri prajurit ABRI saat itu.

Di tingkat desa dan kelurahan, RT dan RW hingga keluarga organisasi istri-istri ini disebut Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kegiatan organisasi ini selain sudah disubordinasi dibawah label “Istri” dalam versi jaman feudal: dapur – sumur – kasur. PKK juga dibatasi pada kegiatan sosial dan menata keindahan kantor, taman dan ruang-ruang publik. Gerakan perempuan tiarap bersama gerakan lainnya di masa Orde Baru, kebebasan mereka yang diperjuangkan sejak Kartini dulu, hilang ditelan derap sepatu pembangunan.

Ketika organisasi perempuan yang lebih progresif pelan-pelan menyusun kembali kekuatannya, Republik memang sedang hamil tua. Orde Baru memasuki bab terakhir kekuasaannya. Suara Ibu Peduli (SIP) dan beberapa organisasi lainnya berbentuk LSM ikut mendorong kekuatan masyarakat sipil yang sejak 1996 mulai berani mempertanyakan kekuasaan Orde Baru. Puncaknya adalah menjelang kejatuhan Soeharto bulan Mei 1998. Salah satu catatan penting adalah peristiwa kekerasan seksual yang menimpa perempuan etnis Tionghoa di Jakarta. Ini sebagai bukti bahwa politik, sudah sejak awal selalu menggunakan “kekerasan seksual” sebagai alat untuk menciptakan ketakutan, melumpuhkan kekuatan berbasis gender, dan untuk mengontrol atau melanggengkan kekuasaannya.

Orde Afirmasi: Jalan Culas Rezim Patriarki

Afirmasi adalah mantra baru untuk melunakkan tuntutan gerakan perempuan yang juga andilnya tidak kecil dalam mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Gerakan perempuan yang kembali tumbuh dan bangkit, mulai mengajukan tuntutan politik melihat arah perkembangan reformasi lebih banyak dikuasai oleh laki-laki yang memang selama Orde Baru punya kesempatan dan akses lebih besar disegala bidang. Partai politik tiba-tiba menjamur, dan seluruhnya dikuasai laki-laki, tidak ada satupun yang memiliki prioritas pada kesetaraan gender.

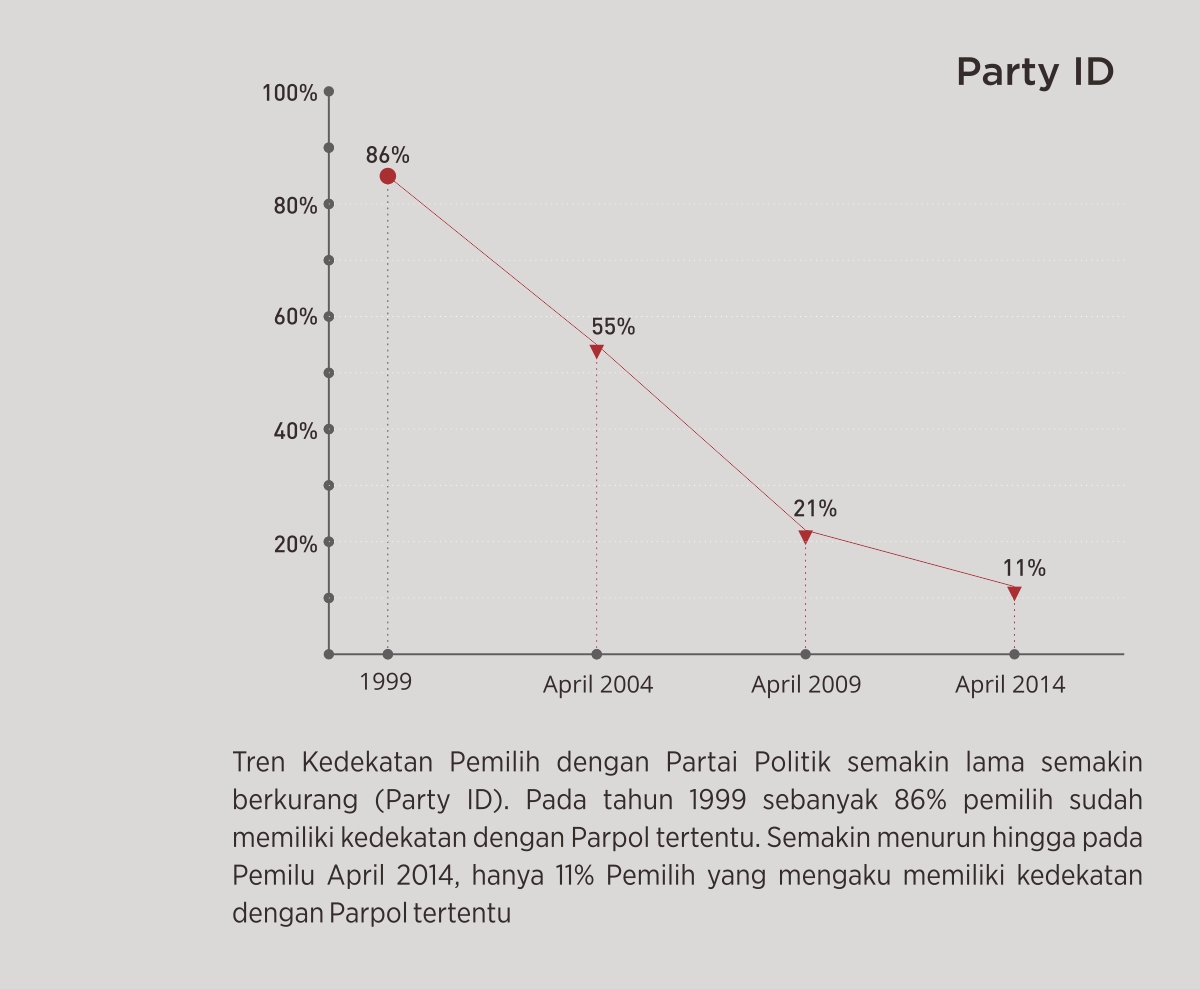

Tuntutan gerakan perempuan agar poses demokratisasi yang sedang berlangsung, juga menempatkan agenda kesetaraan gender sebagai agenda reformasi. Benar kebebasan telah diperoleh, namun bukankah laki-laki telah memiliki akses sosial ekonomi dan politik lebih banyak dari perempuan? Bukankah adat, budaya dan agama juga telah memperkuat kekuasaan laki-laki dan melemahkan posisi perempuan? Langkah afirmasi akhirnya disetujui oleh Pemerintah dan DPR. Pada UU Partai Politik No. 8 Tahun 2012 pertamakalinya langkah afirmasi keterwakilan 30% perempuan dalam kepengurusan tingkat pusat dan dalam daftar bakal calon DPR, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai aturan yang wajib diikuti oleh semua partai politik. Namun hingga hari ini faktanya keterwakilan perempuan di parlemen belum pernah mencapai angka tersebut, malah setiap Pemilu semakin berkurang.

Jelas saja, proses domestifikasi yang dilakukan oleh Orde Baru selama 32 tahun terus berlanjut hingga hari ini Kebebasan berpolitik memang telah dirasakan, namun tidak untuk perempuan. Kesulitan menghadiri rapat hingga tengah malam karena disandera kerja domestik, seringkali membuat perempuan kehilangan kesempatan untuk menentukan keputusan penting di parpol. Begitu juga dengan posisi dalam struktur organisasi, perempuan selalu ditempatkan dalam posisi yang mengurusi persoalan rumahtangga, jarang sekali yang diberi kesempatan menduduk posisi Ketua atau Sekertaris, itu terjadi di semua tingkatan, mulai dari pusat hingga kecamatan.

100% Laki – Pimpinan DPR melantik 14 anggota Tim Pengawas Intelijen yang seluruhnya laki-laki (26/1/2016). Meski ada keterwakilan perempuan di parlemen, namun dari segi kuantitas dan porsi pembagian tugas dan tanggung jawab belum mencermikan adanya kesetaraan gender dalam tubuh DPR. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Afirmasi sebagai bentuk keadilan, jika dilihat secara simplistik memang sudah memenuhi unsur keadilan yang dipaksakan. Namun jarang yang mengukur bagaimana mungkin perempuan yang akses sosial, ekonomi, budaya, agama dan politik bisa mengalahkan laki-laki yang menguasai struktur Parpol dan akses yang lebih banyak ke calon pemilih. Wajar jika quota 30% Caleg tidak signifikan menyumbang jumlah perempuan yang lolos ke parlemen. Kalaupun ada yang lolos, komisi yang mereka tempati adalah komisi yang berurusan dengan urusan domestik: pariwisata, olahraga, kebudayaan, pendidikan, anak dan perempuan. Bahkan susunan pimpinan DPR-RI periode 2014-2019 seluruhnya dikuasai oleh laki-laki.

Tidak mengherankan sebenarnya, meski dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata Afirmasi adalah “penetapan yg positif; penegasan; peneguhan; atau pernyataan atau pengakuan yang sungguh-sungguh (di bawah ancaman hukum) oleh orang yang menolak melakukan sumpah; pengakuan.” Namun afirmasi dalam praktik filsafat memliki makna pencitraan, dibuat seolah-olah menjadi nyata. Afirmasi adalah kemampuan sugestif untuk memanipulasi pikiran dan membayangkan apa yang kita inginkan atau idam-idamkan seolah-olah sudah nyata didepan mata, sehingga karena itu diri kemudian diarahkan untuk mengejar keinginan itu. Tapi sekali lagi itu adalah manipulasi dan sugesti. Dalam konteks politik gender, langkah afirmasi ini memang cenderung manipulatif dan sugestif. Persoalannya kemudian, perempuan dipersalahkan karena tidak mampu memenuhi apa yang sudah disiapkan oleh Undang-undang. Akhirnya sebuah kesimpulan manipulatif dan celakanya diyakini secara kolektif bahwa dunia politik memang tidak cocok untuk perempuan.

Kekerasan Seksual sebagai Gagasan Kekuasaan dan Ekspresi Sosial

Jika kita perhatikan bagaimana perang terjadi dibeberapa dekade dan belahan dunia. Instrumen pemerkosaan selalu dipilih untuk berbagai macam tujuan. Menciptakan ketakutan, menghilangkan kemurnian ras tertentu, juga sebagai ekspresi kemenangan satu pihak terhadap pihak lainnya. Selalu ada harta rampasan perang, salah satunya adalah pemerkosaan.

Jadi tidak benar jika ada yang mengatakan bahwa Libido, alkohol, narkotika atau pemicu rangsangan seksual lainnya sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. Ide dan gagasan perkosaan, kekerasan dalam rumahtangga, pelecehan, hingga kekerasan verbal terhadap perempuan, sudah merupakan model dan ekspresi yang seringkali digunakan oleh laki-laki. Dengan kata lain, gagasan patriarki tentang berkuasanya laki-laki atas kaum perempuan sudah menjadi gagasan yang sejalan dengan praktik kekerasan. Karenanya menekan angka kekerasan seksual, bukanlah dengan membuat efek jera atau membatasi peredaran minuman beralkohol. Tapi jauh lebih penting adalah melakukan strategi pendidikan dan kebudayaan mengenai kesetaraan gender. Itu diterjemahkan ke dalam bentuk praktik tatakelola birokrasi, kurikulum pendidikan, dan pengajaran dasar dalam keluarga.

Perkosaan dan jenis kekerasan seksual lainnya adalah sebuah gagasan yang harus ditolak. Akibat yang ditimbulkan terhadap korban sangat besar dan panjang. Apalgi jika infrastruktur sosial seperti keluarga dan masyarakat, masih cenderung mempercayai bahwa perkosaan terjadi karena cara berpakaian, jam malam yang dilanggar, gesture tubuh perempuan. Itu adalah sebuah bias kebudayaan dan kadang juga bias ajaran agama yang selalu menempatkan perempuan dibawah derajat laki-laki.

Perkosaan harus dipahami sebagai sebuah fakta sosiologis, bahwa dari seluruh kasus yang ada, sangat sedikit yang diakibatkan oleh faktor bilologis, misalnya libido yang berlebih dan konsumsi alkohol yang berlebih. Perlu dipahami bahwa tindak perkosaan jauh membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang. Termasuk mengidentifikasi kebiasaan calon korban. Makanya hampir 90% kasus perkosaan dilakukan oleh orang dekat atau yang dikenali oleh korban. Selain itu juga dilakukan oleh kelompok tertentu yang memiliki identitas yang homogen. Mereka memiliki referensi dan kebiasaan yang hampir sama, makanya dikenal dengan sebutan Pelaku Berkelompok Sistematis (PBS). Minuman keras, narkotika dan obat-obatan lainnya biasanya justru digunakan untuk menciptakan keberanian dalam menjalankan rencana perkosaan. Dengan kata lain, gagasan untuk melakukan perkosaan adalah sebuah kontruksi sosial yang hidup sejak lama. Nafas kekerasan seksual dipompakan dari jantung budaya patriarki yang menyebabkan perempuan selalu dijadikan obyek seksual dalam bentuk apapun.

Perkosaan memang betul adalah kejadian pemaksaan biologis, tapi tentu tidak hidup dalam ruang sosial budaya yang hampa. Kekerasan sosial adalah nalar berpikir yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam relasi gender yang timpang. Dalam teori developmentalisme disebutkan bahwa kekerasan seksual terjadi sebagai akibat dari laju mengejar pertumbuhan ekonomi yang meninggalkan jurang kesenjangan ekonomi dan sosial yang besar. Pelaku perkosaan selalu berasal dari kelompok yang lebih kuat baik secara ekonomi, politik maupun gender. Penganut psikoanalis mempercayai bahwa ada kecenderungan kebencian gender yang disebabkan oleh perasaan superior dari gender tertentu, lalu melampiaskannya kepada gender lain secara sadar. Dalam teori sosial ekonomi, kekerasan seksual disebut sebagai tahap dimana perempuan dianggap sebagai komoditas, atau komodifikasi seksual, dimana tubuh perempuan dianggap sebagai produk atau komoditas, termasuk didalamnya keperawanan. Perkosaan dianggap sebagai upaya merebut paksa komoditas tersebut, sehingga korban tidak lagi bisa memiliki kebanggaan terhadap dirinya.

Fakta diatas menegaskan bahwa jika ingin menekan angka perkosaan atau kekerasan seksual lainnya, tidak cukup dengan hanya mengontrol distribusi minuman beralkohol dan sejenisnya. Perlu kebijakan yang mampu melakukan dekonstruksi dan akhirnya membangun tata hukum dan budaya yang berkeadilan gender. Dalam masayarakat dimana kondisi perempuan setara dengan laki-laki, hubungan seksual menjadi sebuah konsesi dan kesepakatan dua pihak. Hubungan seksual atau serangan seksual, termasuk serangan verbal melalui sikap dan perkataan yang merendahkan, akan menjadi sebuah tindak pidana yang serius. Dalam masyarakat seperti itu, kontrol publik terhadap kasus perkosaan menjadi lebih besar.

#SolidaritasYY: Pimpinan DPP PSI bersama sejumlah aktifis perempuan dan masyarakat berunjuk rasa di Bundaran Hotel indonesia menuntut hukuman seberat-beratnya untuk para pelaku tindak pidana pemerkosaan dan pelecehan seksual. (Foto: DPP PSI/Halimah)

Kebiri: Perang Kimia Melawan Perkosaan

Kasus YY akhirnya menjadi pembahasan serius. Salah satu yang dianggap akan membawa efek jera adalah menyuntikkan cairan kimia kedalam tubuh pelaku untuk kemudian menekan atau mengurangi libido yang bersangkutan dalam berhubungan seksual. Sebagai salah satu cara yang sudah pernah dicoba bahkan sebagian besar mulai meninggalkan cara tersebut, injeksi kimia seperti itu selalu bersifat sementara. Gagasan tentang perkosaan tidak pernah benar-benar mati. Selain itu hukuman tersebut hanya berlaku bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak perkosaan, padahal sebagian besar kasus perkosaan terjadi tidak pernah dilaporkan oleh korban. Kebanyakan korban memilih mendiamkan karena konsekuensi sosial dan hukum yang memang masih sangat diskriminatif.

Keluarga YY sudah membuktikan, mereka yang anaknya jelas terbukti secara sah dan meyakinkan diperkosa oleh 14 (empat belas) orang laki-laki tetangganya. Kini terpaksa harus mengungsi karena terror dan intimidasi sosial yang dilakukan oleh masyarakat sekitarnya. Mengapa ini terjadi? Karena korban perkosaan pasti merupakan target yang dipilih oleh pelaku, salah satu kriteria korban adalah mereka yang dianggap lemah secara sosial dan hukum. Budaya hukum yang diskriminatif juga berkontribusi terhadap tingginya kasus perkosaan. Dalam penanganan kasus perkosaan, dibutuhkan fasilitas dan personil hukum yang memahami unsur traumatik dan penyembuhan psikologis bagi korban. Perlakuan terhadap korban tidak bisa disamakan dengan korban tindak pidana lainnya. Di Indonesia, perhatian terhadap fasilitas yang harusnya didapatkan oleh korban perkosaan menjadi salah satu yang akhirnya membuat korban lebih banyak memilih untuk diam. Dalam kondisi diam dan takluk seperti itu, biasanya kejadian perkosaan akan terus berulang hingga waktu yang cukup panjang.

Suntik Mati Patriarki dengan Kesetaraan dan Keadilan Gender

Sebagai sebuah model hukuman, suntik kimia terhadap pelaku perkosaan bisa menjadi referensi. Tapi yakinlah bahwa bukan itu jawaban dari persoalan ini. Jikapun harus menggunakan suntikan, makan suntikan yang paling ampuh adalah suntikan yang mampu melumpuhkan fisik dan pikiran sang pelaku. Karena gagasan dan kebiasaan hanya bisa dimatikan ketika insfrastruktur biologisnya sudah tidak berfungsi. Maka yang paling utama adalah segera suntikkan nilai kesadaran gender, masukkan unsur nilai itu melalui pendidikan formal dan informal melalui keluarga dan agama.

Presiden Jokowi didampingi sejumlah pejabat mengumumkan penerbitan Perppu Kebiri, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (26/5) sore. (Foto: Setkab/Rahmat)

Kekerasan seksual sebagai model ekpresi kekuasaan hanya bisa langgeng jika kondisi masyarakatnya hidup dalam kungkungan patriarki. Negara harus menciptakan infrastruktur keadilan yang memiliki daya paksa untuk menghapus segala bentuk diskriminasi gender. Ketimpangan gender adalah sumber utama dijadikannya perempuan sebagai obyek seksual. Insrastruktur keadilan itu dibangun diatas hukum, kebijakan dan aparat birkorasi dan aparat hukum yang jernih dalam memandang persoalan gender. Praktek politik harus segera menemukan jalan untuk mempercepat terpenuhinya keterwakilan perempuan yang representative di parlemen, 30% misalnya. Jangan lagi kebijakan afirmasi menjadi kebijakan manipulative dan sugestif yang tidak akan pernah terwujud. Harus ada upaya serius yang memaksa Parpol untuk mengirim perwakilan terbaiknya ke parlemen. Salah satunya adalah dengan menetapkan quota 30% kursi parlemen untuk perempuan.

Hanya dengan representasi politik, ekonomi dan tata sosial yang setara dan berkeadilan gender, tugas utama pemerintah Republik Indonesia yang diamanatkan oleh Konstitusi UUD 1945 yakni mewujudkan ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ bisa terpenuhi. Tanpa itu, injeksi kimia bahkan hukuman mati, tidak akan pernah benar-benar mematikan gagasan kekerasan seksual yang jelas tidak hidup di dalam syaraf libido atau cairan alkohol. Ide tentang kekerasan seksual itu hidup dalam masyarakat kita, dipercaya, diyakini, ditularkan dan diwariskan, bahkan beberapa kali telah dijadikan model dalam pertarungan kekuasaan politik. Karenanya langkah yang paling penting adalah segera mengganti ekosistem dimana virus itu tumbuh dan berkembang, pendidikan adalah antivirus ampuh untuk memulai mengubah ekosistem lama menjadi ekosistem baru dimana ide kekerasan tersebut tidak akan bisa hidup dan bertahan lama. Ekosistem yang setara dalam segala hal, termasuk gender.

Siapa aktivis perempuan atau kalangan peduli hak-hak perempuan yang tidak pernah membaca Jurnal Perempuan (JP)? Bersama para srikandi feminisme, Nur Iman Subono atau akrab dipanggil Boni menggawangi dewan redaksi jurnal yang terbit pertama kali tahun 1995 itu. Dalam JP edisi 2001, Boni mengangkat tema feminis laki-laki, bahwa perlu dialog dan diskusi antara laki-laki dan perempuan dalam perjuangan bersama melawan budaya patriarki. Pada 2009, dosen di Program Kajian Gender Pascasarjana UI itu bersama sejumlah pegiat lainnya mendirikan wadah Aliansi Laki-laki Baru, untuk mengajak laki-laki respek terhadap perempuan. Menurut Boni, kekerasan terhadap perempuan memang lebih sering dilakukan laki-laki, didukung oleh anggapan bahwa posisi laki-laki lebih tinggi, perempuan adalah gender kedua. Setelah mengalami penindasan di tempat kerja, laki-laki kemudian melampiaskan kepada isteri dan anak-anaknya, untuk menutupi kelemahan dirinya. Patriarki tidak hanya menindas perempuan, tetapi juga menekan laki-laki, menciptakan stereotype. Data dari Pusat Pengendalian Penyakit Amerika (US CDC), rasio bunuh diri laki-laki dengan perempuan pada 2010 adalah empat berbanding satu. Saat krisis moneter 1998, angka bunuh diri laki-laki di Indonesia lebih tinggi daripada perempuan. Tekanan sosial dan pandangan umum bahwa laki-laki tidak memerlukan dukungan mental mendorong tindakan bunuh diri sebagai upaya lari dari tanggung jawab. Karena itu Boni mengajak laki-laki menjadi mitra untuk melawan kekerasan terhadap perempuan, dengan mengedepankan nilai-nilai alternatif terhadap maskulinitas (Flood 1988), yaitu male-positive (respek), pro-feminis, dan marginalized-affirmative (tanpa prasangka). Boni menulis sejumlah buku, seperti Catatan Perjalanan Suara Ibu Peduli (1999), Negara dan Kekerasan terhadap Perempuan (2000) dan Perempuan dan Partisipasi Politik, Panduan untuk Jurnalis (2003).

Siapa aktivis perempuan atau kalangan peduli hak-hak perempuan yang tidak pernah membaca Jurnal Perempuan (JP)? Bersama para srikandi feminisme, Nur Iman Subono atau akrab dipanggil Boni menggawangi dewan redaksi jurnal yang terbit pertama kali tahun 1995 itu. Dalam JP edisi 2001, Boni mengangkat tema feminis laki-laki, bahwa perlu dialog dan diskusi antara laki-laki dan perempuan dalam perjuangan bersama melawan budaya patriarki. Pada 2009, dosen di Program Kajian Gender Pascasarjana UI itu bersama sejumlah pegiat lainnya mendirikan wadah Aliansi Laki-laki Baru, untuk mengajak laki-laki respek terhadap perempuan. Menurut Boni, kekerasan terhadap perempuan memang lebih sering dilakukan laki-laki, didukung oleh anggapan bahwa posisi laki-laki lebih tinggi, perempuan adalah gender kedua. Setelah mengalami penindasan di tempat kerja, laki-laki kemudian melampiaskan kepada isteri dan anak-anaknya, untuk menutupi kelemahan dirinya. Patriarki tidak hanya menindas perempuan, tetapi juga menekan laki-laki, menciptakan stereotype. Data dari Pusat Pengendalian Penyakit Amerika (US CDC), rasio bunuh diri laki-laki dengan perempuan pada 2010 adalah empat berbanding satu. Saat krisis moneter 1998, angka bunuh diri laki-laki di Indonesia lebih tinggi daripada perempuan. Tekanan sosial dan pandangan umum bahwa laki-laki tidak memerlukan dukungan mental mendorong tindakan bunuh diri sebagai upaya lari dari tanggung jawab. Karena itu Boni mengajak laki-laki menjadi mitra untuk melawan kekerasan terhadap perempuan, dengan mengedepankan nilai-nilai alternatif terhadap maskulinitas (Flood 1988), yaitu male-positive (respek), pro-feminis, dan marginalized-affirmative (tanpa prasangka). Boni menulis sejumlah buku, seperti Catatan Perjalanan Suara Ibu Peduli (1999), Negara dan Kekerasan terhadap Perempuan (2000) dan Perempuan dan Partisipasi Politik, Panduan untuk Jurnalis (2003).  Adik penyair Wiji Tukul ini berada di garis depan dalam membela hak-hak buruh migran Indonesia (BMI) bersama lembaga yang dibidaninya, Migrant Care. Penulis buku Hidup dengan Kekerasan, Catatan Buruh Migran Perempuan NTB (2009) ini gencar melobi pemerintah untuk menyelamatkan BMI yang terancam hukuman mati di negeri orang. Wahyu Susilo juga menyoroti rekrutmen oleh agen-agen PJTKI yang sering melibatkan praktik-praktik trafficking. Saat ini kita telah memiliki UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2007 yang turut berkontribusi menaikkan posisi Indonesia dari kategori tier-3 atau paling buruk menuju tier-2. Terkait gelombang pengungsi Rohingya, pemerintah bersikap tepat untuk menerima, begitu pula Malaysia yang naik peringkatnya menjadi tier-2 watch list, sementara Thailand yang menolak posisinya tidak beranjak dari tier-3. Selain trafficking, risiko nyawa juga mengancam BMI, seperti kejadian kapal tenggelam pada Januari 2016 di perairan Malaysia, sepuluh korban adalah perempuan. Menurut Wahyu kejadian itu bukan kali pertama, terkait buruknya birokrasi yang mendorong banyak buruh migran tanpa dokumen. Besarnya jumlah perempuan yang menjadi buruh migran tidak saja mencerminkan proses feminisasi kemiskinan, tetapi juga memposisikan mereka rentan masuk dalam jaringan sindikat narkoba. Kasus Mary Jane Veloso dari Filipina, dan terakhir Rita Krisdianti BMI asal Ponorogo yang terancam hukuman mati di Malaysia karena membawa empat kilogram sabu dalam tasnya. Terkait mobilitas buruh migran dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Wahyu mendorong perlunya perlindungan mengingat Indonesia bersama Filipina dan Vietnam penyumbang remitansi terbesar. Tetapi Wahyu berkali-kali mengingatkan, pemerintah supaya menanggalkan paradigma komodifikasi tenaga kerja, bahwa BMI adalah sumber penghasil devisa dan upahnya rendah.

Adik penyair Wiji Tukul ini berada di garis depan dalam membela hak-hak buruh migran Indonesia (BMI) bersama lembaga yang dibidaninya, Migrant Care. Penulis buku Hidup dengan Kekerasan, Catatan Buruh Migran Perempuan NTB (2009) ini gencar melobi pemerintah untuk menyelamatkan BMI yang terancam hukuman mati di negeri orang. Wahyu Susilo juga menyoroti rekrutmen oleh agen-agen PJTKI yang sering melibatkan praktik-praktik trafficking. Saat ini kita telah memiliki UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2007 yang turut berkontribusi menaikkan posisi Indonesia dari kategori tier-3 atau paling buruk menuju tier-2. Terkait gelombang pengungsi Rohingya, pemerintah bersikap tepat untuk menerima, begitu pula Malaysia yang naik peringkatnya menjadi tier-2 watch list, sementara Thailand yang menolak posisinya tidak beranjak dari tier-3. Selain trafficking, risiko nyawa juga mengancam BMI, seperti kejadian kapal tenggelam pada Januari 2016 di perairan Malaysia, sepuluh korban adalah perempuan. Menurut Wahyu kejadian itu bukan kali pertama, terkait buruknya birokrasi yang mendorong banyak buruh migran tanpa dokumen. Besarnya jumlah perempuan yang menjadi buruh migran tidak saja mencerminkan proses feminisasi kemiskinan, tetapi juga memposisikan mereka rentan masuk dalam jaringan sindikat narkoba. Kasus Mary Jane Veloso dari Filipina, dan terakhir Rita Krisdianti BMI asal Ponorogo yang terancam hukuman mati di Malaysia karena membawa empat kilogram sabu dalam tasnya. Terkait mobilitas buruh migran dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Wahyu mendorong perlunya perlindungan mengingat Indonesia bersama Filipina dan Vietnam penyumbang remitansi terbesar. Tetapi Wahyu berkali-kali mengingatkan, pemerintah supaya menanggalkan paradigma komodifikasi tenaga kerja, bahwa BMI adalah sumber penghasil devisa dan upahnya rendah. Politisi PDI Perjuangan ini aktif dalam berbagai forum terkait isu kependudukan dan pembangunan, di antaranya Badan Kependudukan PBB (UNFPA), Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI), dan Ikatan Ahli Kemasyarakatan Indonesia (IAKMI). Saat menjadi anggota DPR, Surya memimpin Pansus sejumlah perundangan seperti RUU Anti-KDRT dan RUU Perlindungan Anak. Menurut Surya, perjuangan untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan tidak selesai dengan lahirnya UU Anti-KDRT. Kekerasan di lingkungan keluarga tidak saja memunculkan biaya pengobatan dan turunnya produktivitas perempuan, tetapi juga membuat anak-anak tidak berkembang menjadi manusia dewasa yang utuh. Terkait kenakalan remaja, Surya menekankan perlunya revolusi mental bagi keluarga Indonesia, mengingat keluarga adalah wahana pertama dan utama bagi penyemaian karakter bangsa. Keluarga dituntut melindungi anak dari budaya kekerasan, sehingga dapat memutus spiral kekerasan di tengah masyarakat. Saat desakan untuk menaikkan batas minimal usia perkawinan dari saat ini 16 tahun, Surya melihat dari sisi kesehatan terkait risiko kematian dan kanker leher rahim bagi remaja perempuan yang menikah terlalu dini. Dalam upaya menekan penyebaran HIV/AIDS, Surya membela program Pekan Kondom Nasional yang digelar Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN), bahwa sasarannya adalah pria yang berisiko agar tidak menularkan virus kepada isterinya. Pada pelantikannya sebagai Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Menteri Kesehatan berpesan bahwa BKKBN harus bisa memberikan edukasi yang komprehensif tentang kesehatan reproduksi kepada generasi muda atau remaja. Pernyataan tersebut diamini Surya, di mana kurangnya edukasi membuat banyak terjadi kehamilan yang tidak diharapkan. Membangun kampung-kampung KB di pelosok daerah, Surya mendorong Kampanye Orangtua Hebat pada seribu hari pertama kehidupan.

Politisi PDI Perjuangan ini aktif dalam berbagai forum terkait isu kependudukan dan pembangunan, di antaranya Badan Kependudukan PBB (UNFPA), Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI), dan Ikatan Ahli Kemasyarakatan Indonesia (IAKMI). Saat menjadi anggota DPR, Surya memimpin Pansus sejumlah perundangan seperti RUU Anti-KDRT dan RUU Perlindungan Anak. Menurut Surya, perjuangan untuk menghapus kekerasan terhadap perempuan tidak selesai dengan lahirnya UU Anti-KDRT. Kekerasan di lingkungan keluarga tidak saja memunculkan biaya pengobatan dan turunnya produktivitas perempuan, tetapi juga membuat anak-anak tidak berkembang menjadi manusia dewasa yang utuh. Terkait kenakalan remaja, Surya menekankan perlunya revolusi mental bagi keluarga Indonesia, mengingat keluarga adalah wahana pertama dan utama bagi penyemaian karakter bangsa. Keluarga dituntut melindungi anak dari budaya kekerasan, sehingga dapat memutus spiral kekerasan di tengah masyarakat. Saat desakan untuk menaikkan batas minimal usia perkawinan dari saat ini 16 tahun, Surya melihat dari sisi kesehatan terkait risiko kematian dan kanker leher rahim bagi remaja perempuan yang menikah terlalu dini. Dalam upaya menekan penyebaran HIV/AIDS, Surya membela program Pekan Kondom Nasional yang digelar Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN), bahwa sasarannya adalah pria yang berisiko agar tidak menularkan virus kepada isterinya. Pada pelantikannya sebagai Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Menteri Kesehatan berpesan bahwa BKKBN harus bisa memberikan edukasi yang komprehensif tentang kesehatan reproduksi kepada generasi muda atau remaja. Pernyataan tersebut diamini Surya, di mana kurangnya edukasi membuat banyak terjadi kehamilan yang tidak diharapkan. Membangun kampung-kampung KB di pelosok daerah, Surya mendorong Kampanye Orangtua Hebat pada seribu hari pertama kehidupan.  Pengasuh Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon ini bisa disebut sebagai satu-satunya kyai feminis di Indonesia saat ini. Alumni Al-Azhar Kairo tahun 1983 ini mulai bersentuhan dengan gagasan tentang kesetaraan gender saat mendiang Gus Dur melancarkan inisiatif untuk menjadikan pesantren sebagai agen perubahan sosial. KH Husein Muhammad pun mulai menulis buku-buku kajian agama bertema perempuan, antara lain Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender (2001), Islam Agama Ramah Perempuan (2005), Ijtihad Kyai Husein, Upaya Membangun Keadilan Gender (2011), Fiqh Seksualitas (2011), Fiqh HIV/AIDS (2010) dan Fiqh Anti-Trafficiking (2009). Husein juga mendirikan LSM-LSM perempuan, yaitu Rahima, Puan Amal Hayati, Fahmina Institute dan Alimat, bahkan pernah menjadi komisioner Komnas Perempuan. Sejumlah penghargaan diterima Husein, di antaranya “Hero Acting to End Modern-Day Slavery” dari pemerintah Amerika Serikat, dan namanya masuk dalam 500 tokoh muslim berpengaruh dunia versi Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC), Amman Yordania. Tidak semua orang terbuka terhadap gagasan Husein, kalangan garis keras dan tradisional menentang, bahkan kantor Fahmina pernah digeruduk massa saat hangat pro-kontra RUU Pornografi. Husein menanggapi dengan mengajak membuka kembali kitab-kitab klasik, di mana perdebatan seputar aurat perempuan sudah ada sejak abad ke-9. Husein mengkritik perda-perda syariah yang menyasar cara berpakaian perempuan, dengan dalih melindungi perempuan. Husein mencemaskan menguatnya konservatisme dan radikalisme, serta tidak berdayanya pemerintah menjaga toleransi dan konstitusi. Di sisi lain, Husein juga melihat munculnya para intelektual muda muslim dan upaya dialog antar-agama dan keyakinan. Husein kemudian mendirikan kampus sendiri, Institute Studi Islam Fahmina (ISIF).

Pengasuh Pondok Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun Cirebon ini bisa disebut sebagai satu-satunya kyai feminis di Indonesia saat ini. Alumni Al-Azhar Kairo tahun 1983 ini mulai bersentuhan dengan gagasan tentang kesetaraan gender saat mendiang Gus Dur melancarkan inisiatif untuk menjadikan pesantren sebagai agen perubahan sosial. KH Husein Muhammad pun mulai menulis buku-buku kajian agama bertema perempuan, antara lain Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender (2001), Islam Agama Ramah Perempuan (2005), Ijtihad Kyai Husein, Upaya Membangun Keadilan Gender (2011), Fiqh Seksualitas (2011), Fiqh HIV/AIDS (2010) dan Fiqh Anti-Trafficiking (2009). Husein juga mendirikan LSM-LSM perempuan, yaitu Rahima, Puan Amal Hayati, Fahmina Institute dan Alimat, bahkan pernah menjadi komisioner Komnas Perempuan. Sejumlah penghargaan diterima Husein, di antaranya “Hero Acting to End Modern-Day Slavery” dari pemerintah Amerika Serikat, dan namanya masuk dalam 500 tokoh muslim berpengaruh dunia versi Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC), Amman Yordania. Tidak semua orang terbuka terhadap gagasan Husein, kalangan garis keras dan tradisional menentang, bahkan kantor Fahmina pernah digeruduk massa saat hangat pro-kontra RUU Pornografi. Husein menanggapi dengan mengajak membuka kembali kitab-kitab klasik, di mana perdebatan seputar aurat perempuan sudah ada sejak abad ke-9. Husein mengkritik perda-perda syariah yang menyasar cara berpakaian perempuan, dengan dalih melindungi perempuan. Husein mencemaskan menguatnya konservatisme dan radikalisme, serta tidak berdayanya pemerintah menjaga toleransi dan konstitusi. Di sisi lain, Husein juga melihat munculnya para intelektual muda muslim dan upaya dialog antar-agama dan keyakinan. Husein kemudian mendirikan kampus sendiri, Institute Studi Islam Fahmina (ISIF).  Feminis laki-laki, begitulah dia sering menyebut dirinya. Lahir di Ternate, 27 Agustus 1950 Ivan Hadar tidak asing dalam peta gerakan sosial di Indonesia. Tahun 1990an, setelah mengikuti pelatihan Gender and Gentleman di Cebu, Filipina. Ivan Hadar bersama Wahyu Susilo, Rocky Gerung, Veven SP Wardhana, Kris Budiman, Donny Gahral, Romo Haryatmoko, menulis sebuah buku—dengan kata pengantar Gadis Arivia—dengan judul provokatif, Feminis Laki-laki: Solusi atau Masalah? Dalam lokakarya “Keterlibatan Laki-laki dalam Menghentikan Kekerasan terhadap Perempuan”, bersama Kevin Evans, Ivan menjadi pembicara. Puncaknya, dalam seminar besar dengan tema yang sama, dengan dua pembicara utama (keynote speaker), Prof Fuad Hasan dan Prof Emil Salim, Ivan membacakan Deklarasi Cantik (Cowok-cowok Anti Kekerasan). Acara tersebut terbilang sukses dan diliput oleh pelbagai media sebagai salah satu bentuk kampanye. Sumbangannya dalam gerakan sosial di Indonesia tidak kecil. Musik adalah hal yang dipelajarinya secara otodidak.

Feminis laki-laki, begitulah dia sering menyebut dirinya. Lahir di Ternate, 27 Agustus 1950 Ivan Hadar tidak asing dalam peta gerakan sosial di Indonesia. Tahun 1990an, setelah mengikuti pelatihan Gender and Gentleman di Cebu, Filipina. Ivan Hadar bersama Wahyu Susilo, Rocky Gerung, Veven SP Wardhana, Kris Budiman, Donny Gahral, Romo Haryatmoko, menulis sebuah buku—dengan kata pengantar Gadis Arivia—dengan judul provokatif, Feminis Laki-laki: Solusi atau Masalah? Dalam lokakarya “Keterlibatan Laki-laki dalam Menghentikan Kekerasan terhadap Perempuan”, bersama Kevin Evans, Ivan menjadi pembicara. Puncaknya, dalam seminar besar dengan tema yang sama, dengan dua pembicara utama (keynote speaker), Prof Fuad Hasan dan Prof Emil Salim, Ivan membacakan Deklarasi Cantik (Cowok-cowok Anti Kekerasan). Acara tersebut terbilang sukses dan diliput oleh pelbagai media sebagai salah satu bentuk kampanye. Sumbangannya dalam gerakan sosial di Indonesia tidak kecil. Musik adalah hal yang dipelajarinya secara otodidak.